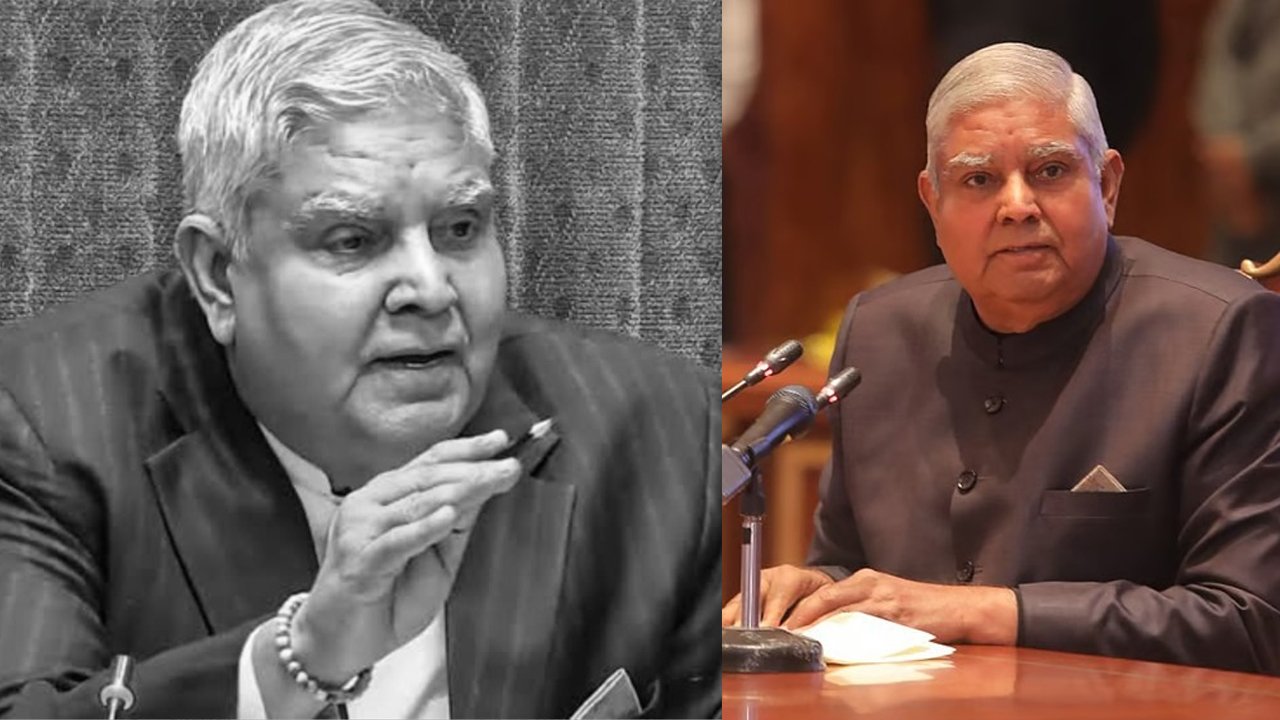

Ex Dy President : ভারতের উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকড়ের অকাল ইস্তফা ফের একবার সামনে এনে দিল কেন্দ্রীয় সরকারের ‘ক্ষমতার চরমেন্দ্রিকতা’ এবং ভিন্নমতের প্রতি অসহিষ্ণুতার প্রশ্ন। মেয়াদ ফুরোনোর আগেই পদত্যাগ—কোনো রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে অংশ না নিয়েই—এমন ঘটনা এই প্রথম। প্রশ্ন উঠছে, ধনকড় কি সত্যিই নিজে থেকে সরে দাঁড়ালেন? না কি তাঁকে সরে যেতে ‘পরোক্ষভাবে বাধ্য’ করা হল কেন্দ্রের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার অপরাধে?

সোমবার শুরু হওয়া বাদল অধিবেশনে ধনকড়ের একের পর এক সিদ্ধান্ত কার্যত শাসক শিবিরের গাত্রদাহের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। শুরুটা হয় বিচারপতি যশবন্ত বর্মার বিরুদ্ধে বিরোধীদের ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব নিয়ে। সর্বদলীয় বৈঠকে স্থির হয়েছিল লোকসভা এই প্রক্রিয়া শুরু করবে। অথচ সেই সিদ্ধান্তকে উপেক্ষা করে ধনকড় রাজ্যসভায় ৬৩ জন বিরোধী সাংসদের সই করা প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এটি একরকম সাংবিধানিক রীতির বিরুদ্ধে দাঁড়ানোরই নামান্তর।

পরবর্তী ঘটনা আরও বিস্ফোরক। পহেলগাঁওয়ে সেনা ঘাঁটিতে সন্ত্রাসবাদী হামলা ও ভারত-পাক যুদ্ধবিরতিতে আমেরিকার ‘অপ্রত্যাশিত’ হস্তক্ষেপ—এই দুটি বিষয়ে রাজ্যসভার বিরোধী নেতা মল্লিকার্জুন খাড়গেকে বিস্তারিতভাবে কথা বলার অনুমতি দেন উপরাষ্ট্রপতি ধনকড়। অথচ এই একই ইস্যুতে লোকসভায় কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীকে বক্তব্য রাখতে দেওয়া হয়নি, এমন অভিযোগ উঠেছে। তাহলে কি সংসদের এক কক্ষে বাকস্বাধীনতা, আরেক কক্ষে দমননীতি?

রাজনৈতিক মহলের বক্তব্য, ধনকড় হয়তো তাঁর সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করতে গিয়েই অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠেছিলেন বিজেপির কাছে। ‘নিরপেক্ষ’ অবস্থান নেওয়াটাই তাঁর ‘অপরাধ’ হয়ে দাঁড়ায়। আর এই কারণেই কি তাঁকে ‘সভ্যতা’ ও ‘শালীনতা’র মোড়কে বিদায় নিতে বাধ্য করা হল?

একাংশ বলছে, ধনকড় যে ভূমিকা নিয়েছিলেন রাজ্যসভার সভাপতির আসনে বসে, তা একেবারেই ‘অসাধারণ’ নয়, বরং সংবিধানিকভাবে স্বাভাবিক। কিন্তু মোদি সরকারের পক্ষে এমন অবস্থান ‘সহ্য’ করার মতো জায়গা নেই। কেন্দ্রের বিরুদ্ধাচরণ, বিশেষ করে আন্তর্জাতিক ইস্যুতে সরকারের ‘দুর্বলতা’ তুলে ধরা, তাদের রাজনৈতিক স্বার্থে ‘অনুচিত’।

এই ঘটনার পর দেশের গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে ফের প্রশ্ন উঠছে। যদি উপরাষ্ট্রপতির মতো উচ্চপদস্থ সাংবিধানিক ব্যক্তিকেও কেন্দ্রের ইচ্ছার বাইরে কাজ করার ‘অপরাধে’ পদত্যাগ করতে হয়, তাহলে বাকিদের নিরাপত্তা কোথায়? রাষ্ট্রপতির পরে দেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদেও যদি সরকারের নিয়ন্ত্রণ চলে আসে, তবে কি একদলীয় ব্যবস্থার দিকে এগোচ্ছে ভারত?

গণতন্ত্রে ভিন্নমতের জায়গা আছে—এই মন্ত্রকে ধ্বংস করার প্রয়াস কি শুরু হয়ে গেছে? ধনকড়ের ইস্তফা যেন সেই অন্ধকার ভবিষ্যতেরই এক অশনিসংকেত।